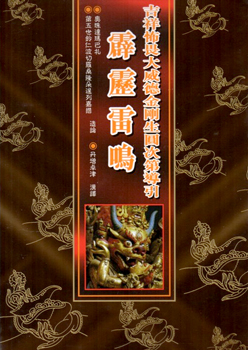

大威德金剛,梵名Vajra bhairava,義為作怖、能怖、怖畏金剛,漢地在唐代譯名為大威德,如《胎藏金剛教法名號》:「六足尊、大威德金剛」(大正藏Vol.18, p.206)宋代譯音為「陪囉」,清乾隆四十五年間 (1780) 班禪額爾德尼纂有《威德金剛怖畏佛成就匯易知觀誦儀軌文殊慧嚴大寶聚經》、《金剛怖畏明王三尊成就儀軌寶篋經》、《威德金剛怖畏本尊獨勇成就儀軌勝魔幢經》等,故今多普遍稱作「大威德金剛」,本軌二名稱兼用。

就名義而言,印藏二地多用怖畏金剛之名稱,印度祖師索那室利與多傑竹巴均言:「金剛為空性,怖畏許為悲」。雄努達瓦的疏文中則釋為「金剛是以慧,方便故怖畏」顯示其名諱在勝義中「金剛」是指證空性之無我慧,「怖畏」是方便大樂無別,此為了義怖畏金剛,至於示現天身忿怒身像則為不了義怖畏金剛。

本法起源自釋迦牟尼曾以化身現怖畏金剛之相,於中印度之西方有五十萬戶之鄔堅地方,該處有成就者、勇父、空行如雲聚會般之最勝勝地,名為「達磨噶渣」塔 (dharma ganja) 中說怖畏金剛本續十萬品,後即埋藏於此。

之後在中印度磨羯陀國 (magadha) 東邊一鄔底比夏 (otivisha) 地方有一婆羅門種姓並就學於那爛陀寺之居士,名為拉哩大班札 Lalitavajra,或名蔣巴春恰(文殊軍器),其諷誦《文殊真實名經》時,讀及「怖畏金剛施怖畏」等頌偈後,知有此法,勤求怖畏金剛續而不得,最後修《毘盧遮那幻化網續》中所說之文殊師利法門二十年,見文殊授記指示其往鄔堅去,有《怖畏金剛續》;拉哩大依文殊授記去鄔堅而得智慧空行金剛起尸母賜予閻摩敵之灌頂,精進修生起、圓滿次第瑜伽三個月後,得成就,再向諸空行母求《怖畏金剛續》,獲得開許,於達磨噶渣塔中住七日,用心憶持了閻摩敵之黑敵、六面、怖畏三續,本續七品、釋續三品、齦鼠品等三續類之詞義;返回印度,始作弘揚,是為本法流傳之始。

現今漢地尊崇並且修持大威德金剛之風,起於有清一代,嗣為民初所繼,因其為格魯派宗喀巴大師主修之尊,亦成該派無上瑜伽部的密集、勝樂、怖畏金剛三尊主要本尊,然因知其與唐代所傳騎乘水牛之大威德明王實為閻曼德迦二者有所不同,遂以為此尊為新傳,其實遠在宋代太平興國五年 (980) 北印度迦濕彌羅人、就學於中印度惹爛馱羅國密林寺僧天息災,來華傳法,雍熙四年 (987) 奉詔改名法賢,至遲在真宗咸平三年示寂 (1000),三年間便已譯出現今藏傳所依奉本法根本續之《怖畏金剛七品本續》,漢名為《佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉輪觀想成就儀軌經》一卷(大正藏 Vol.21 p.203),在元代的藏漢藏經對勘書目《至元法寶總目錄卷六》中雖有標出「與蕃本同」,卻無詳細資料說明經題與內容,日人所編的《德格版西藏大藏經總目錄》亦無發現曾有漢譯本(見該目錄編號 No.468 條)。

譯者閱藏而發現漢譯本後,經對勘漢藏譯本,漢譯本六品藏譯本七品中,漢本第一品曼拏羅分同藏本第一品壇城品,第二品一切成就法分同藏本第二品成就一切事業品,第三品觀想分同藏本的第四品修品,第四品畫像儀軌分同藏本第五品繪身像儀軌品,第五品護摩法分同藏本第六品護摩品,第六品觀想成就分同藏本第七品禪定成辦事業品;漢本略去了藏本中的第三品密咒拼合品,該品係以梵音發音字表順序改換成數字密碼,逐步析解拼合成本尊之咒;又其多以梵音拼寫名稱術語,現今閱及宋時漢譯經文已感幽晦難以掌握,尚待日後對勘迻譯註解行世。

在印度弘傳時,有不動金剛、多傑竹巴、梭那室利、阿摩噶班札寂智、拉哩大班札、利拉班札、新底巴等大師作疏解;傳入西藏後有囉譯師多傑札、香譯師、究譯師,梅、內二氏等大師作傳譯及注疏,《青史》上記載怖畏金剛的流傳尚有阿底俠尊者及那波唐期多傑,傳予那措譯師,而囉譯師的傳承是上承那洛巴傳帕嘉囉吉大、尼泊爾人培波突傑欽波這一系,後由其廣傳,可見在當時本法在印度的修行和弘傳是十分普遍。

拉哩大班札所傳之怖畏金剛成就法,主要由西藏的香譯師謝喇喇嘛承繼四十九尊壇城灌頂成就法,稱為怖畏金剛香氏傳規,又阿摩噶班札成就者所傳之十七尊成就法,為究譯師韋炯承繼壇城灌頂、生圓口訣等,稱為怖畏金剛究氏傳規,其與班智達室利跋札所傳成就法同傳入薩嘉派,便稱為薩嘉傳規。

囉譯師所傳為九尊壇城,稱為「囉氏傳規」,內皆不落文字,全憑上師口訣,再以黑閻摩敵續作補充,此傳承由囉譯師漸次傳至察欽多傑羌,稱為「不共囉氏傳規」亦入薩嘉法脈。

一般說來,在藏傳的閻曼德迦(yamantaka)法類中詳分之本尊有黑閻摩敵 (krsna- yamari)、紅閻摩敵 (rakta-yamari)、怖畏金剛 (vajra bhairava)、六面 (mukhasat) 等不同尊眾,其復各分不同眷屬數壇城,有些傳承持有者主張:佛為降伏天魔故說黑閻摩敵續,為降伏閻羅故說六面續,文殊菩薩為降伏大自在天等頑劣難調之所化,故以忿怒形相而現文殊閻摩敵佛父母身;佛於無量諸佛菩薩空行護法大眾中現怖畏金剛身說怖畏金剛本續。

又有一說為佛圓滿證覺時,於黃昏時出現魔軍前來損惱時,佛由心間化出黑閻摩敵王,對金剛手宣說,「金剛手!汝當轉化成如此閻摩敵之身,降伏魔、龍、藥叉、非人、天眾。」故金剛手依言變化為黑閻摩敵之身降魔後,為大眾宣說本續黑閰摩敵、釋續六面,及怖畏金剛等。

由是可知,本怖畏金剛與唐代所傳之閻曼德迦忿怒王、唐密大威德明王,寧瑪派八大黑魯噶中之文殊閻摩敵等諸本尊應有傳承、化現、形相差異,未可以一概全,薩嘉派的大師文殊怙主阿梅俠雅旺貢噶蘇南便著有專書詳細討論紅黑閻摩及怖畏三尊等流傳異說、說法、修法內容等,此處不贅。

格魯派班智達羅桑倫珠所著的《大金剛威德起分之行三身寶藏》說修習本法有五大殊勝:

一、末法眾生懈怠大,智淺不護戒,邪見大,昧於經義,無信寡慚、謗法我慢、執壞惡見,福薄壽短,是病多;妖魔鬼怪、邪引障礙橫行,是魔多;修本法可降伏此中病與魔厄害。

二、本尊手幟中有腸與火爐,表父續所包含之幻身及光明。

三、一般父續中無表母續之天杖,而本尊有之,表具母續之樂空。

四、手幟之火爐,不僅表光明,亦表智慧熾盛,更其他尊為殊勝。

五、文殊為諸佛佛父、七佛之師,欲證菩提者需依之,本法之因果二分位中均有現文殊面容,故修之亦得文殊攝受賜予般若之大、速、深、明四種特點;故本法極希有難得。

/////

大威德金剛,義為作怖、能不、怖畏金剛,漢地在唐代譯名為大威德,就名義而言,印藏二地多用怖畏金剛之名稱,印度祖師索那室利與多傑竹巴均言:「金剛為空性,怖畏許為悲」。雄奴達瓦的疏文中則釋為「金剛是以慧,方便故怖畏」顯示其名諱在勝義中「金剛」是指證空性之無我慧,「怖畏」是方便大樂無別,此為了義怖畏金剛,至於示現天身忿怒身像則為不了義怖畏金剛。

漢地早在宋太宗真宗年間(987-1000)即由印僧法賢譯出本續;西藏囉譯師不共傳承傳至察欽金剛持,成為薩嘉不共傳規;因宗喀巴大師主修此尊,故在格魯派亦極為盛行,班智達羅桑倫珠所著《大金剛威德起分之行三身寶藏》說修習本法有五大殊勝:可降伏病與魔厄害,有父續所包含之幻伸及光明,有具母續之樂空,亦有智慧增長熾盛,有得文殊攝受賜予般若之大、速、深、明四種特點。

貢秋倫珠

貢秋倫珠

法護(曾慶忠)

法護(曾慶忠)

大藏文化

大藏文化

2015年12月

2015年12月

78頁

78頁

● 著作權法保護之商品(書籍、印刷品及影音商品等)除有非人為之瑕疵外,一經販售或拆封概不接受退貨